紫外线灯管使用超过1000小时后,其检测频次需根据实际使用情况和规范要求进行调整。根据《医疗机构消毒技术规范》(WS/T 367-2012)及相关研究,当灯管累计使用时间超过1000小时,建议将监测频次从常规的每半年一次缩短至每季度一次,以确保辐照强度仍能满足消毒要求(≥70μW/cm²)。此外,若监测发现辐照强度接近临界值(如低于80μW/cm²),即使未达1000小时也需增加检测频率,例如每月监测一次。

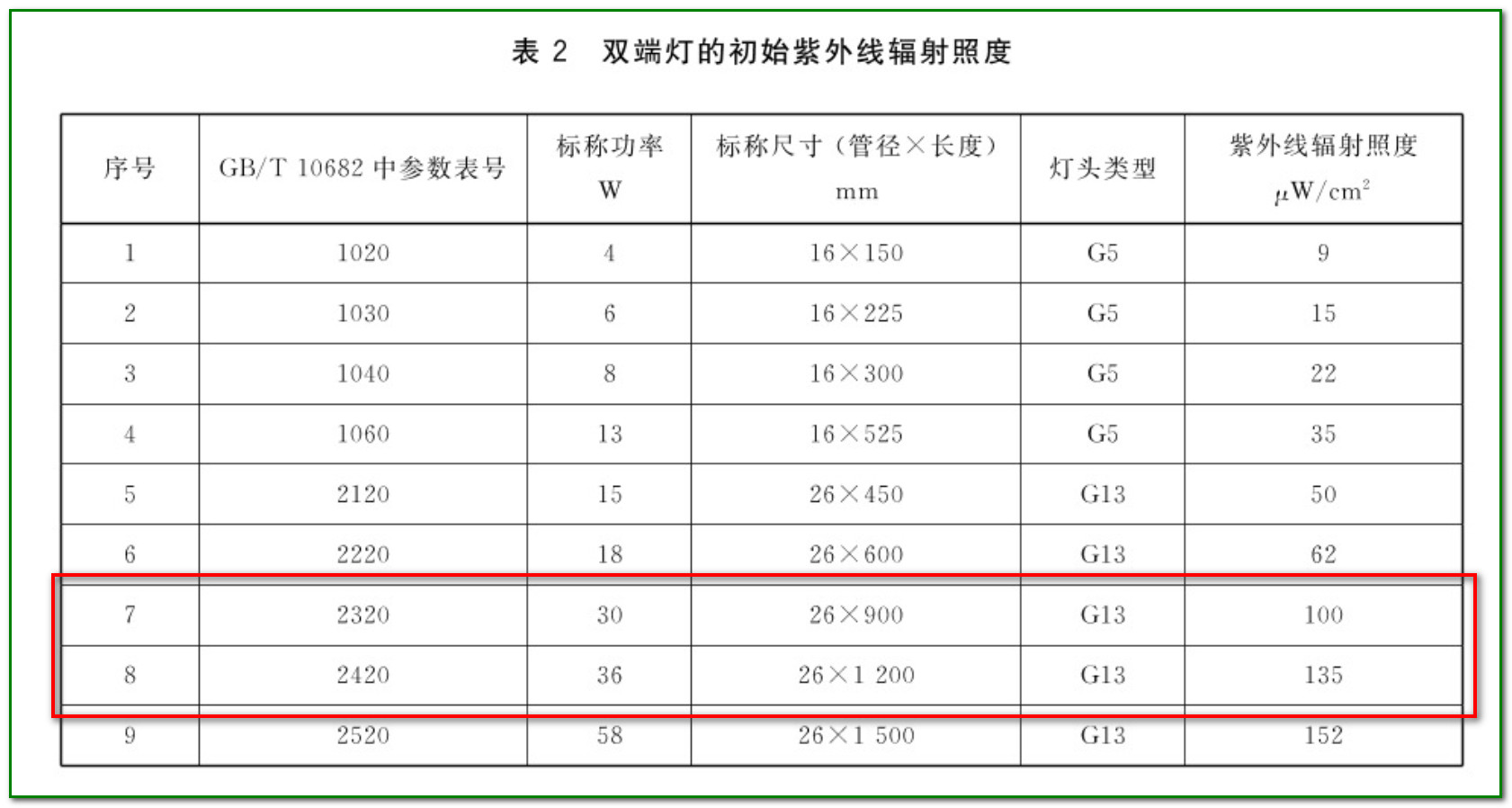

需要注意的是,紫外线灯管的更换并非单纯依据累计时间,而是以实际辐照强度检测结果为准。国家标准(GB19258-2012)明确灯管寿命不低于5000小时,但实际使用中只要强度达标仍可继续使用。因此,医疗机构应建立动态监测机制:对于使用频率高、环境湿度大的区域(如手术室、ICU),即使未达1000小时也可适当缩短检测周期;而对于强度稳定且使用环境良好的灯管,在严格监测前提下可延长至半年检测。这种灵活的管理方式既能保障消毒效果,又可避免过度监测造成的资源浪费。

《医疗机构消毒技术规范》中没有“当灯管累计使用时间超过1000小时,建议将监测频次从常规的每半年一次缩短至每季度一次”这样的规定。

国家标准(GB19258-2012)规定灯管寿命不低于5000小时,那么1000小时才用了五分之一,完全没必要增加监测频率。

借这个帖子继续完善两个知识点:

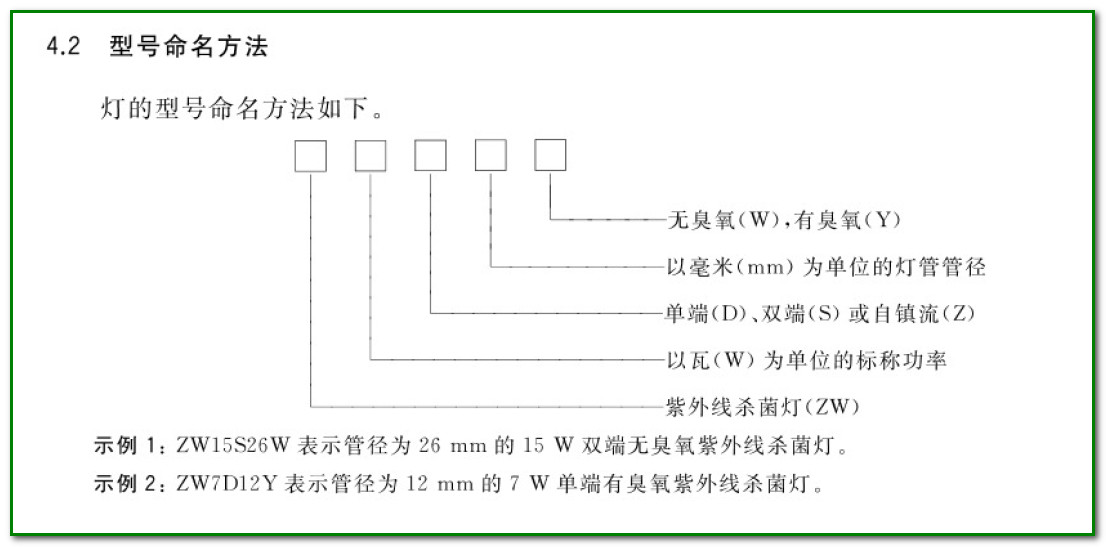

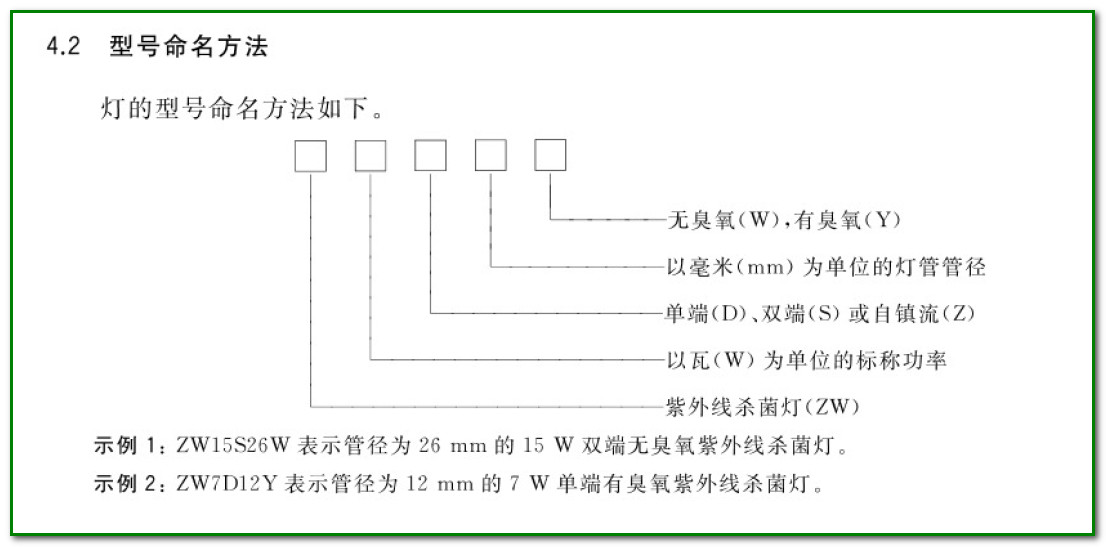

一、紫外线杀菌灯的命名方法

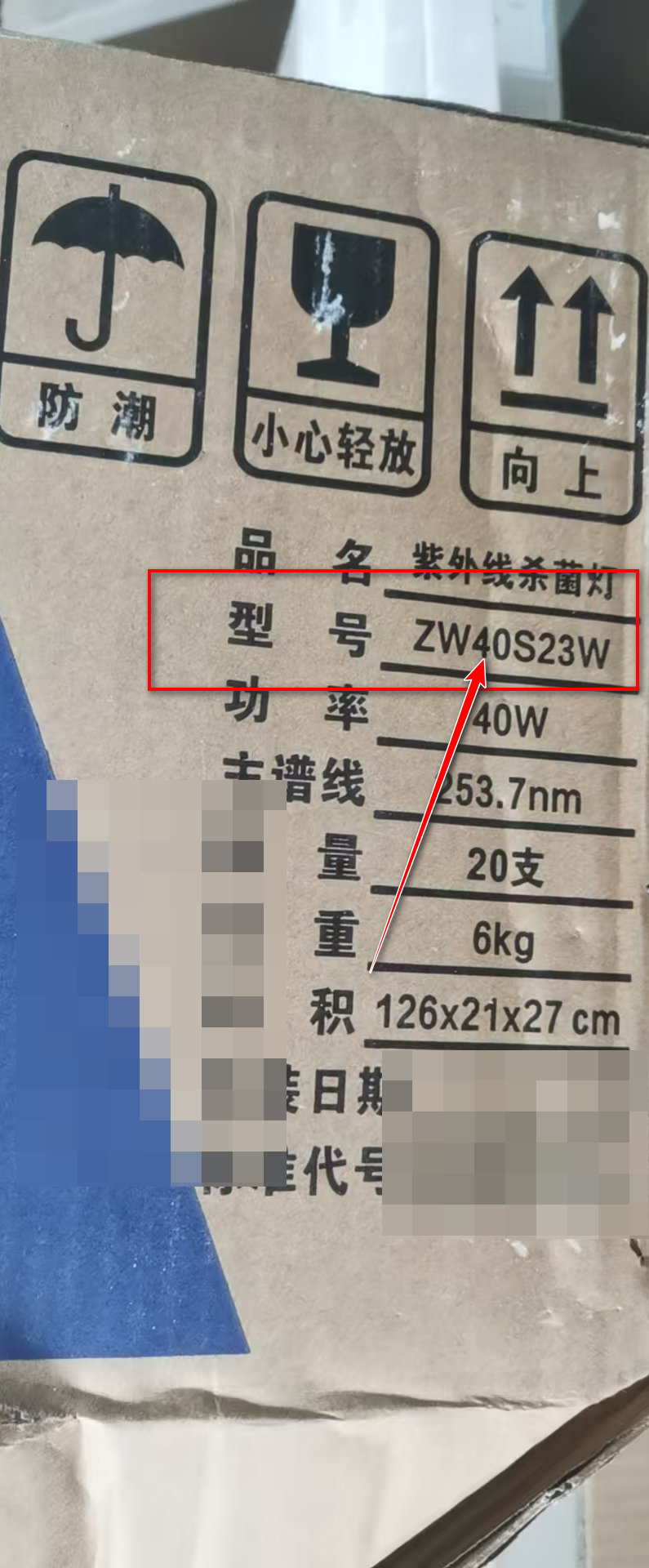

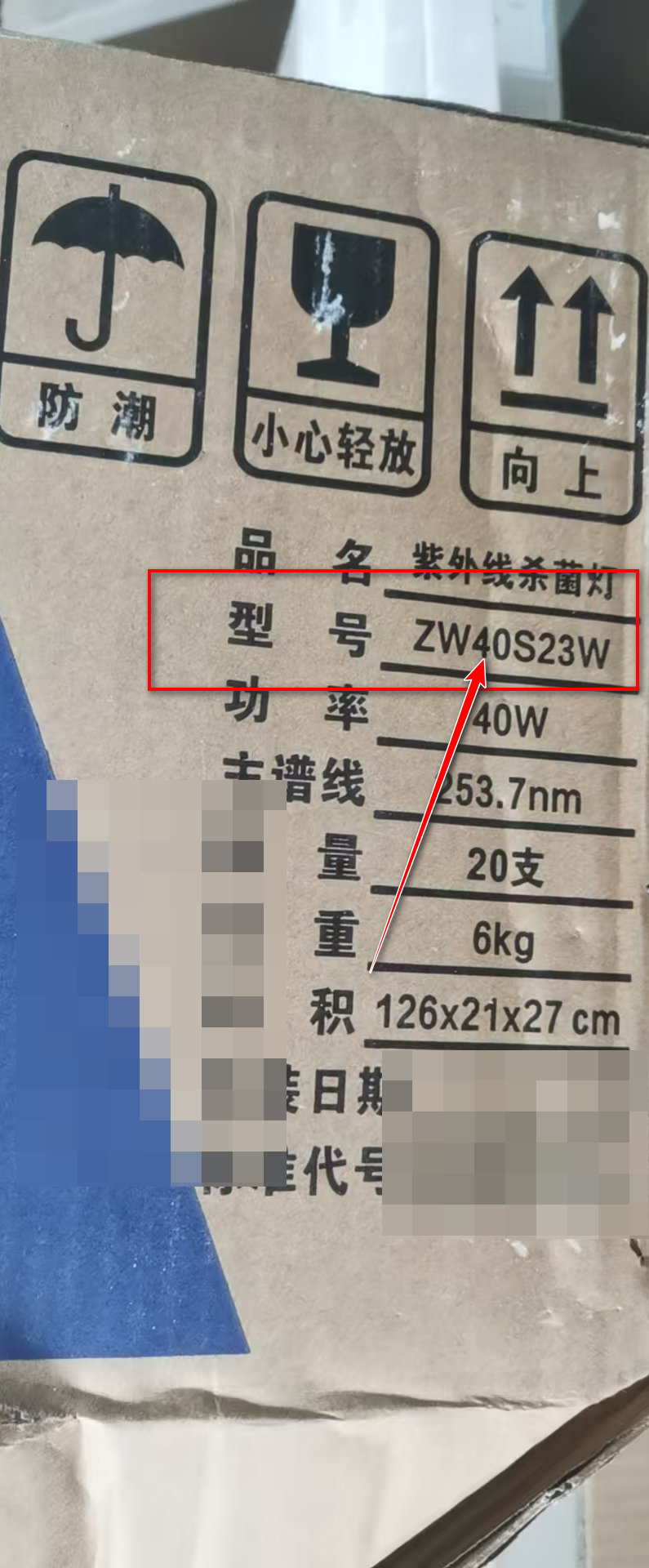

在准备回复该帖子的过程中,我和我院医工科的同事联系了,拍了两张我医院现在用的两种型号的紫外线灭菌灯的照片。

型号分别是ZW30S19W和ZW40S23W。怎么看这个型号?

在

《杀菌用紫外辐射源 第1部分:低气压蒸汽放电灯》GB/T 19258.1-2022有说明。

根据命名方法,把上述两个型号进行断句:

ZW//30//S//19//W和

ZW//40//S//23//W。

型号里的字母都是和拼音对应,比如S对应的是双端,D对应的是单端。W对应的是无臭氧,Y对应的是有臭氧。

二、有臭氧和无臭氧的紫外线杀菌灯的区别?

一是原理不一样:无臭氧主要依赖253.7 nm波长的紫外线直接破坏微生物DNA结构实现杀菌,而有臭氧型还会通过185 nm波长紫外线与氧气反应生成臭氧,形成紫外线与臭氧协同杀菌的复合作用。

二是应用场景选择不一样:无臭氧型更适用于治疗室、换药室等需要频繁消毒但人员流动较大的区域;有臭氧型更适合终末消毒或密闭空间处理,例如医疗废物暂存间的深度消毒。

三是维护不一样:无臭氧型根据该帖子讨论的周期进行强度监测即可,但有臭氧型在强度监测的基础上还建议臭氧浓度监测,并且有臭氧型在消毒后的开窗通风要更长一些,建议30分钟。

移动式紫外线消毒器卫生要求2024.pdf (603.24 KB)

移动式紫外线消毒器卫生要求2024.pdf (603.24 KB)  国家危险废物名录-2025年版.pdf (1.04 MB)

国家危险废物名录-2025年版.pdf (1.04 MB)